@卜师霞:《中国古典诗歌名词描述性语义功能》

摘要

- 中国古典诗歌通过语境赋予名词描述性语义功能,表现为:

- 同实异名的概念指称(如"翠微"代山、"玉弓"代月)

- 偏正式双音结构中的语义凸显(如"烟柳""松月")

- 影响因素:

- 诗歌语境

- 文学语言审美特征

- 诗歌语言含蓄凝练特性

引言

在从物象到意象的转变中,记录这些事物的名词,在语境中产生语义内涵。例如“松柏”被赋予“坚贞的君子人格”、“流水”被赋予“时光的消逝”等隐性内涵。这些在文化话语体系中呈现出客观指称和主观审美的对应,使名词在指称的同时具有了描述性功能。

描述性语义存在方式通常为两种:一是以“隐性”方式存在,例如上文所举“松柏”,诗人赋予其“坚贞”的主观评价,突出其语义内涵。

二是以“显性”方式存在,即在语言形式中将描述性语义凸显出来。“烟柳”中“烟”描述“柳”是在特殊语境下对物象特征的凸显。

本文关注的是后一类语言现象,并旨在以“同实异名”的概念指称和偏正式双音结构为典型语言现象,讨论诗歌语境下影响名词描述性语义功能产生的因素。

一、名词描述性语义功能的表现形式

(一)同实异名中的描述功能

| 类型 | 功能 | 示例 |

|---|---|---|

| 诗境关联 | 通过代语实现意境统一 | 李白"翠微"代山(色调统一)、李贺"玉弓"代月(战争意象) |

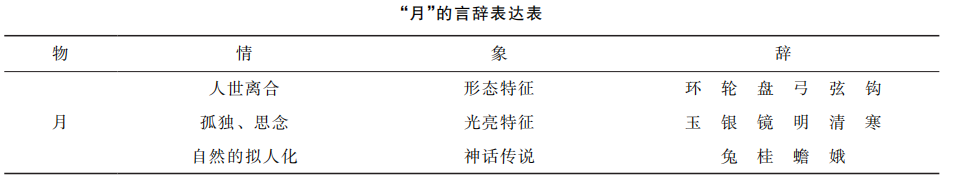

| 移情作用 | 文化话语体系下的特征描述 | 月亮的200+代称:"冰轮"(形态)、"银蟾"(光亮)、"玉兔"(神话) |

Cm:: 也就是说,当诗人用“翠微”代替“山”时,他已经不再是单单指山了,能指不仅仅是一个联系所指的媒介,而且同时还能描述诗人当下的情感感受,强调诗人想要凸显的特点(实体本来具有多元特征,而诗人选择了这个特征来指代实体)。

(二)偏正式双音结构

(以名名偏正式为主)

1. 区别性名名复合词

- 功能:类属划分

- 示例:燕草、秦桑、罗帏、兵书

2. 描述性结构名名复合词

| 类型 | 特征 | 示例 |

|---|---|---|

| 描写状态式 | 隐喻关系 | 云鬟(发如云)、烟柳(柳似烟)、玉臂 |

| 描写背景式 | 环境关联 | 松月(松间月)、荷风(荷塘风)、池月 |

诗歌功能:

- 状态式:固化特征描写(霜鬓、星眸)

- 背景式:临时场景营造(孟浩然"松月生夜凉"构建清幽意境)

从对语境的依赖程度来看第一类小于第二类。第二类词语多数不能脱离诗境,它们是诗人在一种临时场景中对外在事物特征的提取,而这种提取往往和整体诗境形成密切的关联,这类词较少进入到普通词汇中,其诗语特征最为明显。

二、名词描述性语义功能产生的影响因素

(一)诗歌语境

| 结构类型 | 语境依赖性 |

|---|---|

| 同实异名 | 高("玉弓"脱离语境可误解为实物) |

| 背景式偏正 | 高("松月"需语境明确修饰关系) |

| 状态式偏正 | 低("云鬟"脱离语境仍可理解) |

(二)文学审美特征

- 体验性:物象→意象转化(朱光潜"松树审美"理论)

- 非指称性:陌生化手法("烟帆"替代普通指称)

- 形象思维:通过对客观外物形象的凸显来展示诗人的情趣和审美特征

(三)诗歌语言的含蓄凝练

- 语义张力:异名同实的代语,增加语言形式和表达意义之间的适度距离

- 格律制约:浓缩表达(散句"风吹荷花香"→诗语"荷风")